ご予約・ご相談はお電話から

-

入社前(雇用時)の健康診断とは?

入社前(雇用時)の健康診断は、労働安全衛生法に基づき事業者に実施が義務付けられている健康診断です。新しく雇用する従業員が、業務に支障なく働ける健康状態かを確認し、入社後の健康トラブルや労務リスクを防ぐことを目的としています。 雇用時健康診... -

健康診断の法定項目とは?

/健康診断の「法定項目」とは,企業が従業員に実施する健康診断には、**労働安全衛生法で定められた「法定項目」**があります。これは企業の任意ではなく、事業者の義務として定められており、従業員の健康保持と労働災害の予防を目的としています。 健康診... -

人間ドックの補助金・助成金とは?賢く活用して健康管理

人間ドックは「自己負担」だけではありません 人間ドックは病気の早期発見や予防に非常に有効ですが、費用が数万円かかるため「高い」と感じる方も多いでしょう。しかし実は、国・自治体・健康保険組合などによる補助金・助成金制度を利用することで、自己... -

健康診断の実施は会社の義務である

企業が従業員を雇用・管理するうえで、健康診断の実施は福利厚生ではなく、法律で定められた会社の義務です。人事・総務担当者の方にとって、毎年の定型業務でありながら、対応を誤ると企業リスクにつながる重要なテーマでもあります。 健康診断は法律で定... -

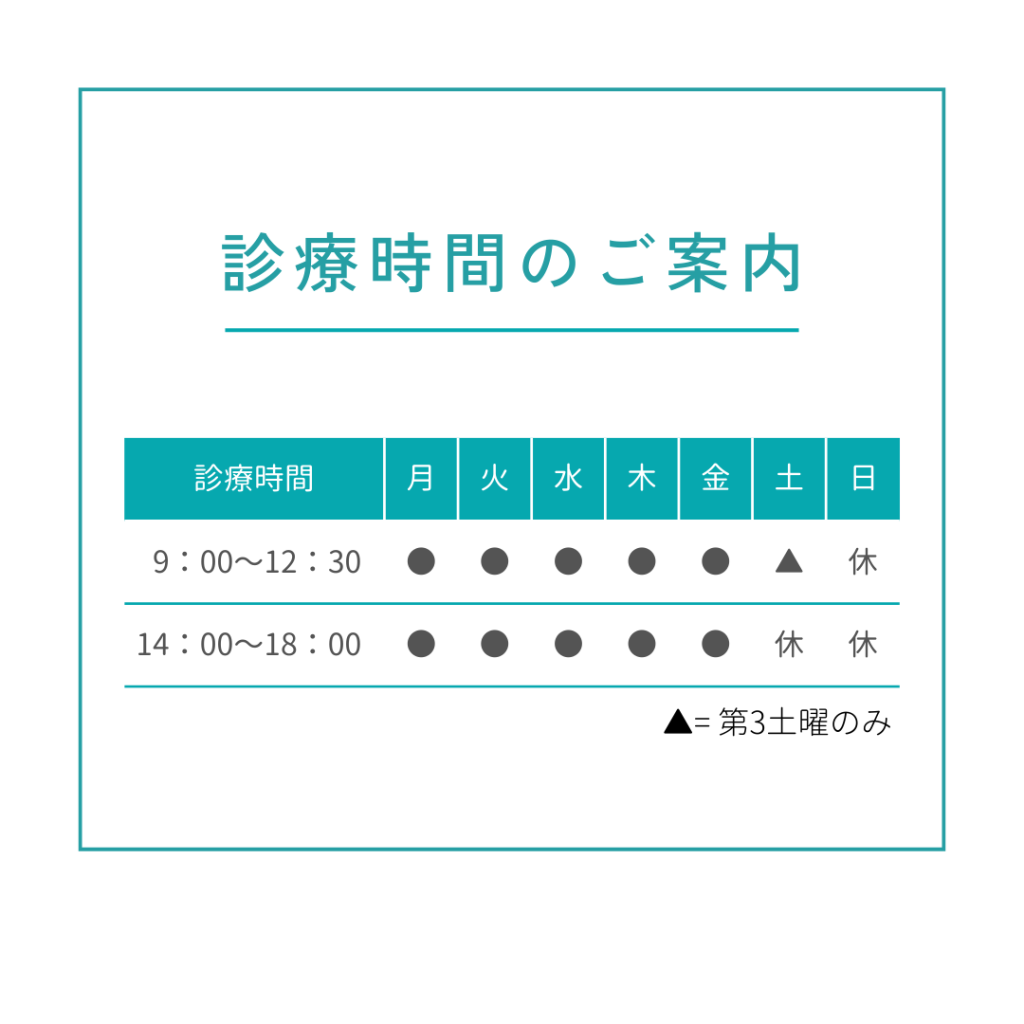

1月の土曜日診療

1月の土曜日診療は 1/17となります。診療時間9:00~12:30 休診日は 1/3、1/10、1/24、1/31 です。 -

にんにく注射入荷のお知らせ

お知らせ これまで入荷が不安定となっておりましたビタミンB1注射薬につきまして、このたび入荷が再開いたしました。 それに伴い、ビタミンB1を含むニンニク注射・点滴を通常どおりご案内できるようになりました。 ご不便・ご心配をおかけしましたことをお... -

副腎疲労の治し方や生活改善法

副腎疲労とは、慢性的なストレスで副腎が酷使された状態を説明する概念で、“原因不明の不調”を抱える人が参考にできる視点として広がっています。 症状としては、疲れやすさ、眠れない、情緒不安定、立ちくらみ、免疫力低下、動悸などが挙げられます。日常... -

機能性低血糖とは?食後にだるさ・眠気が出る人の隠れた原因

機能性低血糖とは、糖尿病ではない人が食後数時間以内に血糖値が急激に下がり、体調不良を起こす状態を指します。正式な病名ではありませんが、多くの人が経験する“食後の不調”を説明する概念として注目されています。 主な症状には、強い眠気、だるさ、手... -

【なんとなく不調の正体】副腎疲労を疑うべき身体と心のシグナル

副腎疲労は、原因不明のだるさや慢性的な体調不良を説明する概念で、ストレスが続くことで副腎が働きにくくなると考えられています。 症状には、慢性疲労、低血圧、頭痛、イライラ、甘いものへの強い欲求、免疫力の低下、睡眠の質の悪化などがあり、精神面... -

【コルチゾールの乱れ】副腎疲労が引き起こす体と心の不調とは?

副腎疲労とは、副腎がストレスホルモンであるコルチゾールを十分に分泌できなくなると説明される状態です。医学的な診断ではありませんが、不調を理解する手がかりとして使われることがあります。 症状は、慢性疲労、睡眠の質低下、気分の落ち込み、冷え、...